La scintilla ribelle che ha acceso il rock’n’roll: il "Rockabilly"

Le origini negli anni ’50

Immagina l’America del Sud a metà degli anni Cinquanta: strade polverose, diner illuminati al neon, jukebox negli angoli che gracchiano canzoni country e rhythm & blues. Due mondi musicali che fino a quel momento erano rimasti separati – la musica bianca dei contadini e quella nera dei club – cominciavano a mescolarsi, spesso senza nemmeno rendersene conto. Da questa collisione di culture stava per nascere qualcosa di nuovo, elettrico, impossibile da contenere: il rockabilly.

Il momento simbolico è il 1954, a Memphis. Un ragazzo timido, che di giorno fa il camionista, entra negli studi della Sun Records per incidere qualche canzone. Si chiama Elvis Presley. Durante una pausa, quasi per gioco, inizia a strimpellare That’s All Right di Arthur Crudup. Sam Phillips, il proprietario della Sun, drizza le orecchie: “È questo il suono che stavo cercando!”. Il ritmo accelerato, la voce ruvida, la chitarra che rimbalza con quell’eco slapback… è un lampo. Accoppiato a una versione scatenata di Blue Moon of Kentucky, il singolo diventa un terremoto. La miccia del rockabilly è accesa.

Ma Elvis non era solo in quel viaggio. C’era Carl Perkins, con il suo sorriso storto e la chitarra in mano, pronto a scrivere Blue Suede Shoes (1956). Quel brano non era soltanto una canzone: era un manifesto di ribellione giovanile, l’invito a non farsi calpestare – neanche metaforicamente da nessuno. Lo si può ascoltare tutto nell’album Dance Album of Carl Perkins (1957), che ancora oggi profuma di rock’n’roll primordiale.

E poi arrivava il ciclone Jerry Lee Lewis. Al piano non suonava: combatteva. Mani che volavano sui tasti, calci allo sgabello, urla sguaiate. Con

Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire infiammava le sale da ballo. Il suo disco d’esordio del 1958 era puro dinamite in vinile.

Sul lato più scuro e narrativo c’era Johnny Cash. Con il suo Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar! (1957) portava il rockabilly in territori nuovi, più intimi e malinconici, con brani come Folsom Prison Blues che parlavano di colpa, di prigioni e di vita dura.

Nel frattempo, Gene Vincent e i suoi Blue Caps davano corpo all’immaginario ribelle con Be-Bop-A-Lula. L’album Bluejean Bop! (1956) era un’esplosione di chitarre elettriche affilate, rese leggendarie dagli assoli futuristici di Cliff Gallup.

Infine, c’era la meteora luminosa di Eddie Cochran. Con Summertime Blues (1958) mise in musica la noia e la rabbia degli adolescenti, trasformandole in un inno generazionale. L’album Singin’ to My Baby (1957) mostrava già un talento che purtroppo si spense troppo presto: Eddie morì a soli 21 anni, lasciando però un’eredità enorme.

Il rockabilly degli anni ’50 non era solo musica: era un modo di vivere. Era il ciuffo impomatato, la giacca di pelle nera, le serate passate nei diner con i juke-box che sparavano note veloci e irriverenti. Era la sensazione che finalmente la gioventù avesse trovato una voce propria, diversa da quella dei genitori. Una voce che ballava, rideva, urlava.

Fu una stagione breve, certo, ma intensissima. In pochi anni gettò le fondamenta di tutto ciò che avremmo chiamato rock. Senza quei vinili gracchianti della Sun Records, senza le notti di sudore e applausi nei club di Memphis, non ci sarebbero stati né i Beatles né i Rolling Stones, né tantomeno il punk.

Il rockabilly era nato. E non sarebbe mai più stato possibile far tacere quel suono.

Il declino e la rinascita negli anni ’70

Dopo l’esplosione iniziale, la fiamma del rockabilly sembrò spegnersi troppo presto. Alla fine degli anni ’50, l’America correva già verso altri orizzonti musicali: il rock’n’roll si faceva più patinato, le classifiche erano invase dal pop, e dall’altra parte dell’oceano stava arrivando la British Invasion dei Beatles e dei Rolling Stones.

Elvis diventava una superstar da cinema, più attento ai set di Hollywood che ai palchi roventi; Johnny Cash abbracciava la strada del country più tradizionale; Jerry Lee Lewis, travolto dagli scandali, vedeva la sua carriera in caduta libera. E molti altri pionieri cadevano nel silenzio o finivano relegati alle retrospettive nostalgiche. Sembrava che il rockabilly fosse destinato a rimanere un ricordo sbiadito, una moda passeggera degli anni Cinquanta.

Ma la musica non muore mai del tutto: resta sotto la cenere, pronta a riaccendersi. E così accadde negli anni ’70. La nostalgia per i ciuffi impomatati, per i jukebox e per le notti a ballare tornò a farsi sentire. In Inghilterra e negli Stati Uniti iniziarono a nascere club che celebravano lo spirito dei fifties, raduni di auto d’epoca, festival in cui il rockabilly tornava a vibrare come ai vecchi tempi.

In questo clima, un nuovo nome stava per scrivere il secondo capitolo della storia: gli Stray Cats. Tre ragazzi di Long Island, guidati dal carismatico chitarrista Brian Setzer, decisero di imbarcarsi per l’Inghilterra nel 1980, dove trovarono un pubblico pronto ad accoglierli come gli eredi legittimi del rockabilly. Con l’album Stray Cats (1981) e brani come Rock This Town e Stray Cat Strut, riportarono il genere in classifica, dando ai ragazzi degli anni Ottanta la possibilità di vivere quell’energia selvaggia che i loro genitori avevano conosciuto venticinque anni prima.

Ma non finì lì. Dalla stessa nostalgia nacque qualcosa di diverso, più oscuro e teatrale: il psychobilly. Era il rockabilly che aveva bevuto un cocktail di punk e film horror. I Cramps, con album come Songs the Lord Taught Us (1980), trasformarono il genere in un rituale voodoo fatto di chitarre distorte, testi grotteschi e un’estetica che sembrava uscita da un fumetto macabro. Era come se il rockabilly, per sopravvivere, avesse scelto di mutare pelle, di spingersi oltre i suoi stessi limiti.

Così, negli anni ’70 e nei primi ’80, il rockabilly conobbe una nuova giovinezza. Non era più la rivoluzione degli adolescenti degli anni ’50, ma un linguaggio che tornava a risuonare tra club fumosi, festival pieni di luci al neon e parcheggi di auto cromate. Il suo battito cardiaco, creduto morto, riprese a pulsare con forza, dimostrando che il rockabilly non era un ricordo del passato, ma un fenomeno capace di rinascere in nuove forme, sempre ribelle, sempre vivo.

Anni ’80 e ’90: contaminazioni e nuove scene

Gli anni ’80 avevano riportato il rockabilly sotto i riflettori, ma non si trattava più di una semplice nostalgia. Era un linguaggio che stava cambiando pelle, contaminandosi con nuovi suoni e trovando casa in sottoculture diverse.

Mentre gli Stray Cats conquistavano le classifiche con

Built for Speed (1982), negli Stati Uniti prendeva forma una vera e propria seconda ondata. Giovani band come i The Blasters o i Reverend Horton Heat cominciarono a mischiare la tradizione rockabilly con punk, country e blues, dando vita a un suono più ruvido e aggressivo, perfetto per le piste da ballo e i club alternativi. Album come Smoke ’Em If You Got ’Em (1990) dei Reverend Horton Heat dimostravano che il genere poteva ancora sorprendere, mantenendo la sua anima ribelle ma aggiornandola alle nuove generazioni.

In Europa, il fenomeno non era da meno. La scena britannica, già accesa dal ritorno dei Teddy Boys, si arricchiva di festival e raduni dove l’estetica anni ’50 veniva celebrata con passione maniacale: giacche di pelle, ciuffi perfetti, gonne a ruota e auto scintillanti. Dalla Germania alla Scandinavia, il rockabilly diventò più che musica: un vero e proprio stile di vita.

E proprio in questi anni, il psychobilly consolidò la sua identità. Dopo la semina dei Cramps, band come i Meteors con In Heaven (1981) e i Demented Are Go spinsero ancora più in là il confine, creando un immaginario fatto di zombie, fumetti splatter e concerti che sembravano rituali tribali. Era il lato oscuro del rockabilly, quello che urlava la sua diversità in faccia al mondo.

Ma gli anni ’90 segnarono anche un’altra tappa importante: il rockabilly tornò a dialogare con il mainstream grazie all’ondata del revival swing e delle contaminazioni rock’n’roll. Brian Setzer, ormai icona indiscussa, fondò la Brian Setzer Orchestra e nel 1994 pubblicò The Brian Setzer Orchestra, che mescolava big band jazz e spirito rockabilly. Un’operazione coraggiosa che portò nuovamente questo universo sonoro nei palchi più prestigiosi del mondo.Il rockabilly, dunque, non era più soltanto un ricordo vintage, né una nicchia per appassionati: stava diventando un crocevia culturale. Negli anni ’80 e ’90 seppe reinventarsi, contaminarsi, fondersi con il punk, lo swing, persino con il surf rock. Non era un ritorno al passato, ma un costante andare avanti, sempre fedele al suo battito primordiale: quel ritmo incalzante che, dagli anni ’50, non aveva mai smesso di far muovere i piedi e battere il cuore.

Dal 2000 a oggi: eredità e nuovi protagonisti

All’alba del nuovo millennio, il rockabilly era ormai entrato nella leggenda. Ma, proprio come una fiamma che non si spegne mai del tutto, ha continuato a bruciare, rinnovandosi e trovando nuove voci pronte a portarne avanti lo spirito.

Negli anni 2000, l’estetica vintage ha vissuto un ritorno poderoso: tattoo old school, giacche di pelle, gonne a pois e ciuffi impomatati sono tornati a popolare festival, raduni e club di mezzo mondo. Non si trattava più soltanto di un revival: il rockabilly era diventato una cultura transgenerazionale, capace di unire chi lo aveva vissuto negli anni ’50 e chi lo scopriva grazie a internet e alle nuove scene underground.In questo contesto sono emersi protagonisti capaci di traghettare il genere nel presente. Una delle figure più importanti è stata Imelda May, cantante irlandese che con l’album Love Tattoo (2008) ha riportato il rockabilly a nuova vita, fondendo grinta vocale, eleganza rétro e modernità sonora. Brani come Johnny Got a Boom Boom hanno fatto il giro del mondo, dimostrando che il genere poteva ancora conquistare anche il grande pubblico.

Accanto a lei, nomi come JD McPherson (Signs & Signifiers, 2010) e i Revivalists hanno rinnovato il linguaggio musicale, recuperando il calore analogico delle vecchie registrazioni e inserendolo in produzioni contemporanee. Il risultato? Un suono fresco, che suona antico e moderno allo stesso tempo.

E mentre alcuni artisti mantenevano viva la tradizione, altri sceglievano la via delle contaminazioni: i Horrorpops e i Tiger Army hanno portato avanti il psychobilly con energia punk e atmosfere cupe, mantenendo viva quella vena ribelle e teatrale che aveva conquistato i decenni precedenti.

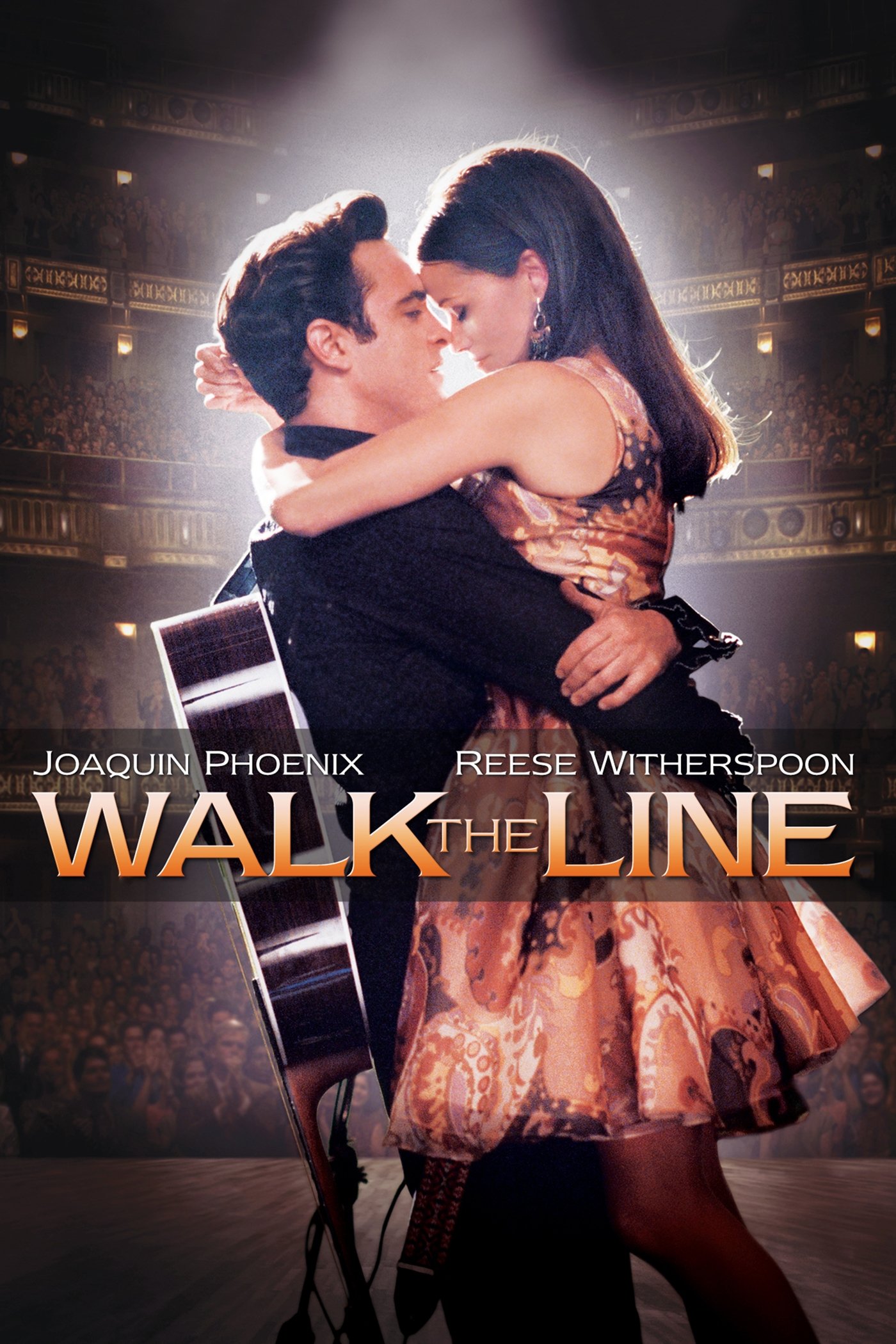

Ma il rockabilly non è rimasto confinato nelle sale da concerto. È entrato nella cultura pop, influenzando moda, cinema e persino la scena indie. Pensiamo al film Walk the Line (2005), biopic su Johnny Cash, che ha riportato alla ribalta l’immaginario degli anni ’50 e la forza dei pionieri. O alle serie TV e campagne pubblicitarie che riprendono costantemente i codici visivi del genere: jukebox, diner americani, hot rod, tatuaggi old school.Oggi, grazie ai social e alle piattaforme streaming, il rockabilly vive una nuova diffusione globale. Festival come il Viva Las Vegas Rockabilly Weekend radunano ogni anno migliaia di appassionati da tutto il mondo, trasformando Las Vegas in una macchina del tempo dove i fifties sembrano rivivere.Il rockabilly del nuovo millennio, dunque, non è soltanto musica: è una comunità, uno stile, un cuore che continua a battere al ritmo di contrabbasso, chitarre twang e batteria incalzante. Non è nostalgia, ma continuità: un filo rosso che parte dai pionieri come Elvis, Carl Perkins e Jerry Lee Lewis, attraversa gli Stray Cats, si tinge di psychobilly, e arriva fino agli artisti di oggi. Sempre fedele a se stesso, ma capace di reinventarsi ogni volta.

Il rockabilly non è mai davvero passato. È qui, vivo, e continua a raccontare la stessa storia: quella di una ribellione eterna che ha trovato nel ritmo il suo linguaggio universale.

Un battito che non si spegne

Il rockabilly non è soltanto un genere musicale: è un’eco che attraversa il tempo, un battito ribelle che dal 1954 continua a farsi sentire, ora più forte, ora sottovoce, ma senza mai svanire davvero. È la scintilla che ha acceso il rock’n’roll, l’urlo di una gioventù che voleva ballare, ribellarsi, vivere senza catene.

Dai pionieri come Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash, passando per la rinascita degli Stray Cats, fino ai nuovi interpreti come Imelda May e JD McPherson, il rockabilly ha dimostrato una cosa semplice e potente: non appartiene a un’epoca, appartiene a chiunque abbia il coraggio di abbandonarsi al suo ritmo.

Ogni volta che una chitarra twang risuona, che un contrabbasso viene pizzicato con furia e che un piede batte a tempo, il rockabilly si riaffaccia, vivo, pulsante, eterno. Non è un ricordo ingiallito, ma un linguaggio universale che parla di libertà, passione e movimento.

Il rockabilly è come una strada americana senza fine, illuminata dai fari delle auto cromate e dai neon dei diner. Non importa da dove vieni o in che anno vivi: se senti quel battito, sei già parte della sua storia.

Commenti

Posta un commento