🎃 Le migliori colonne sonore di film per Halloween: un viaggio tra brividi, emozioni e musica senza tempo

Halloween non è soltanto una ricorrenza fatta di maschere spaventose, zucche illuminate e storie di fantasmi: è soprattutto un’esperienza sensoriale, un rituale collettivo in cui immagini, suoni e atmosfere si intrecciano per dar vita a una notte sospesa tra realtà e immaginazione. E tra tutti gli elementi che rendono speciale questa ricorrenza, la musica ha un ruolo fondamentale: è la colonna sonora, spesso invisibile ma sempre presente, a guidarci dentro i meandri più oscuri delle nostre paure.

Basta chiudere gli occhi e ascoltare poche note per essere trasportati altrove: il battito ipnotico dei sintetizzatori di John Carpenter che echeggia come un cuore in fuga, gli archi taglienti di Bernard Herrmann che lacerano l’aria come coltelli, i cori sacrali e inquietanti di Jerry Goldsmith che trasformano la sala cinematografica in una cattedrale del terrore. La musica nell’horror non accompagna soltanto le immagini: le anticipa, le amplifica, le scolpisce nella memoria.

Ogni colonna sonora è un incantesimo sonoro che ci cattura e ci avvolge, capace di rendere indimenticabile un film e di continuare a vivere dentro di noi molto tempo dopo la visione. È questo potere invisibile e potentissimo che trasforma un film horror in un’esperienza totale, capace di risvegliare paure ancestrali e al tempo stesso di affascinarci con la sua bellezza oscura.

In questo viaggio esploreremo le colonne sonore più iconiche e suggestive di Halloween, dai classici senza tempo ai gioielli moderni, dalle orchestrazioni sinfoniche ai minimalismi elettronici, passando per quelle opere a metà strada tra il terrore e la fiaba gotica. Un percorso musicale che ci condurrà nel cuore pulsante dell’oscurità, là dove il suono diventa brivido e la notte si trasforma in magia.

👻 I classici senza tempo

Ogni epoca dell’horror ha avuto i suoi maestri, e alcune colonne sonore hanno saputo superare il film stesso per diventare icone culturali. Sono brani che non solo accompagnano le immagini, ma ne amplificano l’essenza, scolpendo nell’immaginario collettivo suoni che ancora oggi fanno rabbrividire.

🎹 Halloween (1978) – John Carpenter

Girato con un budget ridottissimo (appena 300.000 dollari), Halloween non avrebbe mai potuto contare su grandi effetti speciali o scenografie spettacolari. Carpenter scelse invece di costruire il terrore sull’atmosfera: lunghi silenzi, inquadrature lente e immobili, il volto inespressivo e mascherato di Michael Myers che appare all’improvviso in un angolo dell’inquadratura. Non c’era sangue eccessivo, non c’erano mostri soprannaturali: c’era un male silenzioso, freddo, senza volto. Fu proprio questa essenzialità a trasformare il film in un classico dello slasher e a influenzare decenni di cinema successivo.

Carpenter, che oltre a dirigere si occupò anche delle musiche, creò un tema basato su un ritmo in 5/4 – insolito e destabilizzante per l’orecchio dello spettatore. La melodia è minimale: poche note al pianoforte ripetute ossessivamente, arricchite da sintetizzatori analogici che amplificano il senso di minaccia.Il risultato non è un semplice accompagnamento: è la personificazione sonora di Michael Myers. La musica è la sua ombra, il suo respiro, il suo passo lento ma inesorabile. Non importa dove tu ti nasconda: quella sequenza di note sarà sempre con te, come il male stesso che non si ferma mai.

Il tema di Halloween è diventato un’icona della cultura pop, tanto da essere riconosciuto anche da chi non ha mai visto il film. È stato campionato, remixato, utilizzato in trailer, videogiochi, pubblicità, feste di Halloween. Ancora oggi, dopo quasi cinquant’anni, conserva intatta la sua forza primordiale.

Quella che era una scelta dettata dal budget si è trasformata in un modello: Carpenter ha dimostrato che non servono grandi orchestre per creare paura, ma solo la capacità di colpire direttamente l’inconscio dello spettatore.

🎻 Psycho (1960) – Bernard Herrmann

Se c’è una colonna sonora che ha ridefinito per sempre il linguaggio della paura al cinema, quella è senza dubbio "Psycho" di Alfred Hitchcock, musicata da Bernard Herrmann. Uscito nel 1960, questo film non solo rivoluzionò il thriller psicologico e l’horror, ma aprì una nuova strada al ruolo della musica nel creare tensione e terrore.

Herrmann, con una genialità unica, decise di utilizzare esclusivamente un’orchestra d’archi, scelta che contribuì a rendere l’atmosfera ancora più claustrofobica e gelida. Il suono degli archi, con i loro timbri taglienti e inquieti, diventò l’anima sonora del film. Il culmine, naturalmente, è la celebre scena della doccia: quelle sferzate di violini, stridenti e dissonanti, sono ormai incise nell’immaginario collettivo come il simbolo stesso del terrore. Non si tratta soltanto di accompagnare le immagini, ma di ferire lo spettatore con il suono, come se le note stesse diventassero lame.Ma la colonna sonora di Psycho non si esaurisce lì. Herrmann costruisce un tessuto musicale che accompagna l’intero film, amplificando il senso di paranoia, il peso dei silenzi e la follia latente dei personaggi. La musica diventa quasi un narratore occulto, che guida lo spettatore nelle zone più oscure della mente di Norman Bates e nel labirinto di segreti che avvolge il Bates Motel.

Il successo di "Psycho" dimostrò come una colonna sonora potesse non solo supportare le immagini, ma elevarle, trasformando una scena in un’esperienza viscerale e indelebile. Da allora, il lavoro di Herrmann è diventato un modello per generazioni di compositori: basti pensare a quante colonne sonore horror successive abbiano ripreso l’uso degli archi stridenti come richiamo diretto a questo capolavoro.

Con Psycho, la musica non accompagna semplicemente la paura: la crea, l'amplifica e l'imprime nell’anima dello spettatore, rendendo il film un caposaldo immortale della storia del cinema e della musica.

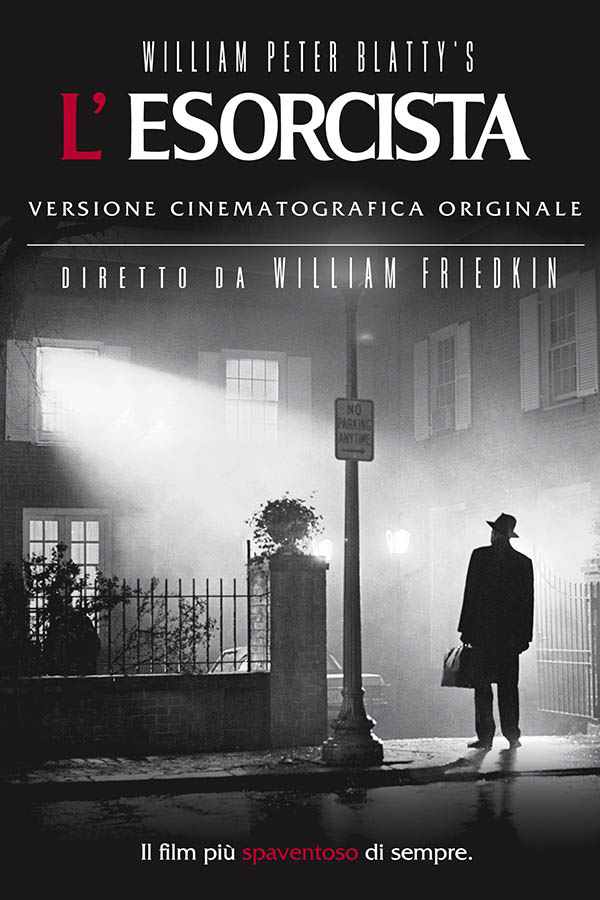

😈 L'esorcista (1973) – Mike Oldfield / Tubular Bells

Quando si parla di colonne sonore che hanno segnato per sempre l’immaginario dell’horror, L’Esorcista occupa un posto d’onore. Diretto da William Friedkin e uscito nel 1973, il film scosse profondamente il pubblico con la sua rappresentazione cruda e disturbante della possessione demoniaca di una bambina. Ma a rendere ancora più memorabile quell’esperienza fu la musica: un brano allora quasi sconosciuto, destinato a diventare leggenda.

Il tema principale, infatti, non fu scritto appositamente per il film, ma scelto tra le composizioni del giovane musicista inglese Mike Oldfield. Si tratta dell’incipit del suo album Tubular Bells (1973), un’opera sperimentale e visionaria, capace di mescolare minimalismo, progressive rock e sonorità eteree. Friedkin, colpito dall’atmosfera del brano, decise di utilizzarne una parte: un arpeggio di pianoforte ipnotico, accompagnato da variazioni sottili e inquietanti.Quel motivo apparentemente semplice, ripetuto con insistenza, ha un effetto straniante: crea un senso di sospensione e di attesa, come se qualcosa di oscuro stesse per manifestarsi da un momento all’altro. Non è una musica aggressiva o “mostruosa”, ma proprio per questo penetra sotto pelle, insinuandosi lentamente nella mente dello spettatore. La sua delicatezza glaciale diventa lo specchio perfetto del male invisibile che serpeggia nella storia.

L’abbinamento tra immagini e suono fu talmente potente da trasformare Tubular Bells in un successo planetario, catapultando Mike Oldfield, allora poco più che ventenne, nell’Olimpo della musica. Per la prima volta, un tema musicale scelto “fuori contesto” rispetto al film non solo funzionava, ma diventava indissolubilmente legato alla pellicola stessa, fino a essere considerato uno dei più iconici motivi della storia del cinema.

L’Esorcista ci insegna che il terrore non deve per forza esplodere in suoni violenti: può insinuarsi lentamente, con note sottili e ripetute, capaci di amplificare il disagio psicologico e rendere l’orrore ancora più disturbante. La musica di Oldfield è, in questo senso, un capolavoro di tensione e suggestione, che continua a gelare il sangue a decenni di distanza.

🔪 Shining (1980) – Wendy Carlos & Rachel Elkind

Tra le colonne sonore più inquietanti della storia del cinema, quella di Shining occupa un posto speciale. Diretto da Stanley Kubrick nel 1980 e tratto dal romanzo di Stephen King, il film non è soltanto un horror, ma un viaggio nella follia, nell’isolamento e nell’oscurità della mente umana. La musica, affidata a Wendy Carlos e Rachel Elkind, insieme a brani di musica contemporanea di Ligeti, Penderecki e Bartók, diventa un elemento essenziale di questo labirinto sonoro e visivo.

Fin dalle prime immagini, con l’auto che sale verso l’Overlook Hotel, il suono ci avvolge: un crescendo minaccioso, cupo, che preannuncia il senso di condanna e di inevitabile discesa nell’incubo. Carlos ed Elkind plasmano atmosfere elettroniche che sembrano provenire da un’altra dimensione, fredde e innaturali, in grado di amplificare il senso di spaesamento. A questo si aggiungono i brani di musica colta contemporanea scelti da Kubrick, carichi di dissonanze e sonorità disturbanti, che rendono l’esperienza ancora più destabilizzante.La genialità della colonna sonora sta proprio nella sua varietà: non si limita a sottolineare i momenti di paura, ma accompagna costantemente la follia di Jack Torrance, la trasformazione dell’hotel in un’entità viva e maligna, e il crescendo psicologico che conduce al delirio. Gli archi dissonanti di Penderecki, le voci spettrali e le armonie sospese diventano un linguaggio sonoro che sfugge a ogni schema, come se la musica stessa fosse un fantasma che infesta la pellicola.

In Shining, la musica non è mai rassicurante: ogni nota è una lama che scava nell’inconscio dello spettatore. L’Overlook non è soltanto un luogo fisico, ma uno spazio mentale, e la colonna sonora di Carlos, Elkind e dei compositori scelti da Kubrick riesce a tradurlo perfettamente in suono.

Il risultato è una delle esperienze più disturbanti mai realizzate sul grande schermo: la prova che l’horror non ha bisogno di urla o di effetti speciali per insinuarsi dentro di noi. Basta la giusta combinazione di immagini e musica, e il brivido è assicurato.

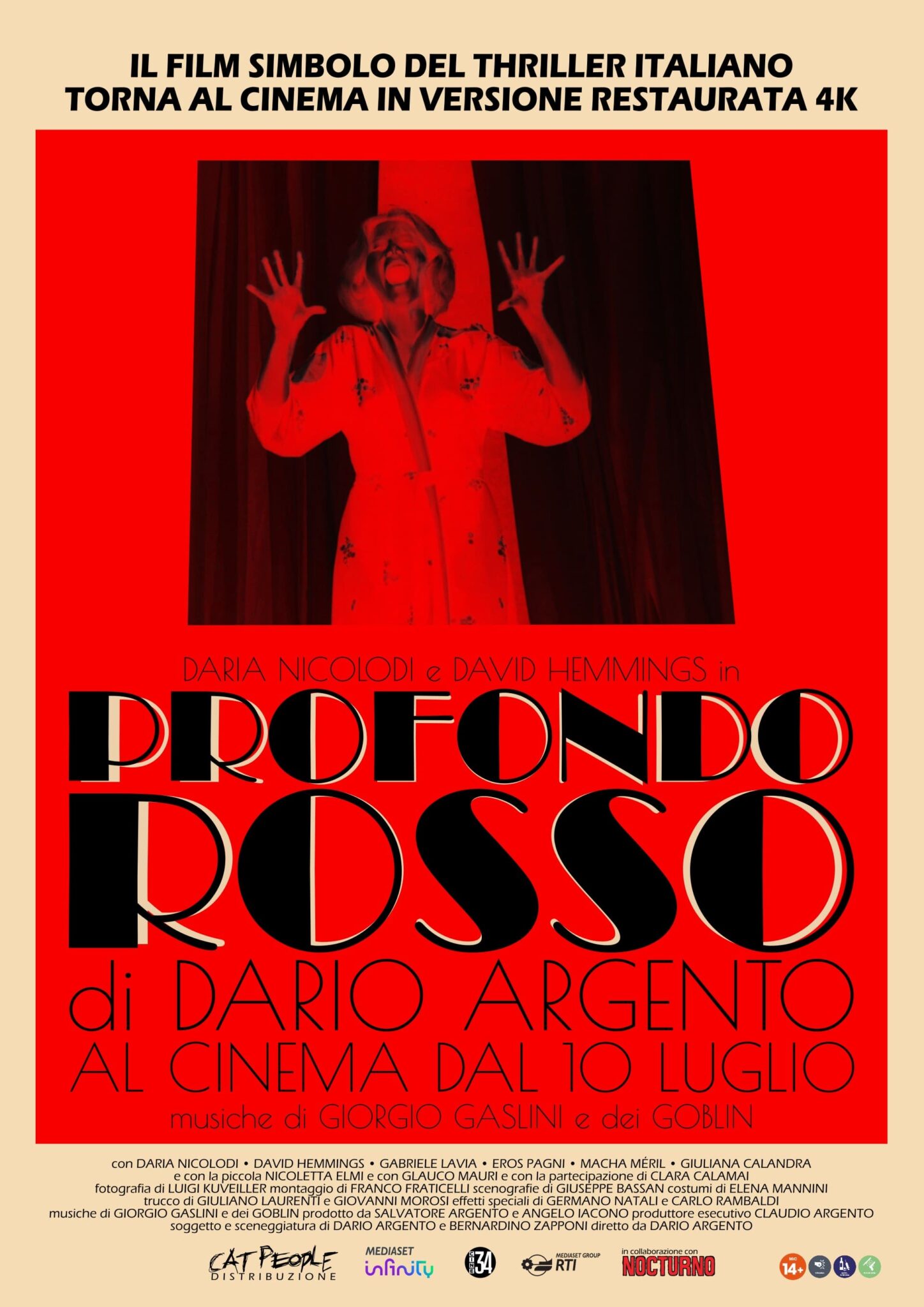

🩸 Profondo Rosso (1975) – Goblin

Se c’è una colonna sonora che ha ridefinito il rapporto tra musica rock e cinema horror, quella è senza dubbio Profondo Rosso di Dario Argento. Uscito nel 1975, il film è considerato uno dei capolavori del giallo all’italiana, e gran parte del suo fascino deriva dalla collaborazione con i Goblin, la band progressive guidata da Claudio Simonetti.Il tema principale è un intreccio ipnotico di tastiere, sintetizzatori e chitarre che costruiscono un’atmosfera ossessiva e inconfondibile. L’introduzione, con quel giro di piano martellante e sinistro, è diventata immediatamente iconica, capace di evocare brividi già dalle prime note. L’influenza del progressive rock si fonde con linee melodiche cupe, rendendo la musica una protagonista a tutti gli effetti del film, tanto da guidare lo spettatore dentro e fuori dagli omicidi, amplificando il ritmo e la tensione.

La colonna sonora di Profondo Rosso è una rivoluzione: non più solo archi classici o sonorità orchestrali, ma un rock contaminato da elettronica, che porta l’horror nel cuore della modernità. È musica che si insinua sotto pelle, che non lascia scampo, e che rimane impressa nella memoria collettiva come uno dei motivi più riconoscibili della storia del cinema italiano. Non è esagerato dire che senza i Goblin, Profondo Rosso non avrebbe avuto lo stesso impatto.

🩸🌹 Suspiria (1977) – Goblin

Due anni dopo, Dario Argento e i Goblin tornarono a collaborare per quello che è forse il vertice della loro unione artistica: Suspiria. Il film, ambientato in una scuola di danza tedesca che nasconde oscuri segreti, è un tripudio visivo e sonoro: colori accesi, inquadrature oniriche e una colonna sonora che sembra arrivare direttamente dall’incubo.Il tema principale è un capolavoro di inquietudine: campanelli, sussurri, cori distorti e percussioni tribali creano un’atmosfera ipnotica e primordiale. A differenza di Profondo Rosso, qui la musica è ancora più sperimentale, meno legata al rock e più vicina a una ritualità oscura, come se i Goblin avessero evocato davvero un incantesimo sonoro. Ogni nota sembra un richiamo al soprannaturale, al mistero, a forze che vanno oltre l’umano.

Argento utilizza la colonna sonora non come semplice accompagnamento, ma come elemento narrativo: in Suspiria il suono è parte della maledizione, è la voce stessa della stregoneria che aleggia tra i corridoi della scuola. L’effetto è devastante: lo spettatore non assiste soltanto a un film, ma viene immerso in un incubo audiovisivo, dove la musica lo avvolge e lo imprigiona.

La colonna sonora di Suspiria è considerata una delle più innovative e disturbanti mai realizzate. Ancora oggi è citata come punto di riferimento per chiunque voglia unire musica e cinema in un’esperienza sensoriale totale.

🕯️ L’elettronica che diventa terrore

Dagli anni ’70 in poi, il cinema horror ha trovato un nuovo alleato nell’elettronica. I sintetizzatori, le tastiere analogiche e i primi campionatori hanno permesso ai compositori di esplorare paesaggi sonori prima impossibili: sospesi, innaturali, inquietanti. Se fino ad allora la paura veniva spesso trasmessa da archi, percussioni o cori, l’elettronica ha aperto un mondo di possibilità psicologiche e atmosferiche, dove il terrore non si limita a descrivere l’immagine, ma la diventa, la respira, la modella.

In questo contesto, le note non seguono più le azioni dei personaggi: anticipano il pericolo, lo insinuano nell’aria, lo trasformano in presenza palpabile. Una pulsazione elettronica può imitare il battito del cuore di chi fugge, un arpeggio distorto può suggerire una creatura invisibile che si avvicina lentamente. La dissonanza e il timbro innaturale diventano strumenti per confondere lo spettatore, disorientarlo e immergerlo in un incubo che non si limita allo schermo.

In altre parole, con l’elettronica il terrore non è più solo udito o vista: è esperienza totale, sensazione che si insinua nella mente prima ancora che l’occhio o l’orecchio percepisca chiaramente il pericolo. È un’arte sottile, dove il silenzio e il suono si intrecciano, e dove la musica diventa protagonista invisibile del racconto dell’orrore.

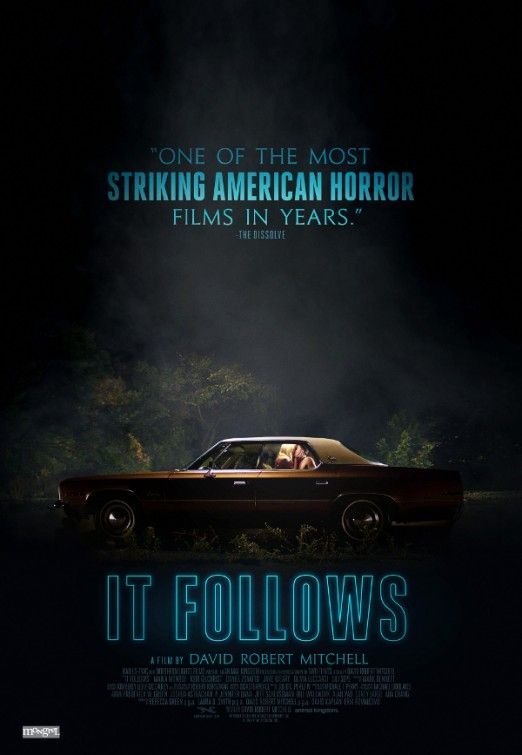

🎹 It Follows (2015) – Disasterpeace

It Follows, diretto da David Robert Mitchell, racconta una storia di terrore moderno e psicologico: una misteriosa entità invisibile insegue le vittime senza mai fermarsi, trasferendosi di persona in persona attraverso un contatto sessuale. Non ci sono urla improvvise, né violenza estrema in ogni scena; il male si muove lentamente, inesorabile, come un’ombra che cresce nell’angolo della stanza, alimentando una tensione costante e sotterranea. La normalità quotidiana diventa insicura: la minaccia può essere dietro ogni angolo, in ogni riflesso, nelle strade vuote di una città americana che sembra stranamente deserta.

Il giovane compositore Disasterpeace, al secolo Rich Vreeland, realizza una colonna sonora che è già parte integrante della tensione del film. Il tema principale è costruito su sintetizzatori pulsanti, sequenze ripetitive e modulazioni sottili che creano un senso di ipnosi. Il suono diventa un vero e proprio “battito” costante, simile a un cuore che accelera quando la creatura invisibile si avvicina, insinuando paura prima ancora che la minaccia appaia.Ogni nota elettronica anticipa l’orrore e lo rende tangibile, trasformando la musica in una presenza viva: invisibile, inquietante, inarrestabile come la stessa entità del film. L’effetto è un terrore moderno e psicologico, diverso dagli urli e dai colpi di scena classici, più sottile ma altrettanto penetrante, capace di rimanere nella mente dello spettatore a lungo dopo la visione.

Il lavoro di Disasterpeace su It Follows è un omaggio moderno alle tecniche di John Carpenter, ma con sensibilità contemporanea. Il minimalismo elettronico diventa qui strumento narrativo principale, dimostrando che il terrore può essere costruito su ossessioni sonore e tensioni psicologiche, non solo su effetti visivi o scene violente. La colonna sonora è stata immediatamente riconosciuta come uno dei punti di riferimento dell’horror elettronico contemporaneo, ispirando numerosi compositori ad esplorare la paura attraverso suoni sintetici, pulsazioni e modulazioni ipnotiche.

In It Follows, la musica non accompagna semplicemente il terrore: è il terrore stesso. La pulsazione elettronica diventa presenza, ossessione e minaccia invisibile, trasformando un film horror in un’esperienza sensoriale totale, dove suono e immagine si fondono per insinuare paura nell’animo dello spettatore.

🎹 A Nightmare on Elm Street (1984) – Charles Bernstein

Nightmare on Elm Street, diretto da Wes Craven, è uno dei film horror più iconici degli anni ’80. La storia ruota attorno a Freddy Krueger, un assassino che tormenta gli adolescenti nei loro sogni, trasformando il sonno in incubo mortale. Il film mescola realtà e sogno, creando un universo dove i confini tra ciò che è sicuro e ciò che è pericoloso diventano fluidi, e dove la paura non si limita alla scena in sé, ma si insinua nella psiche dello spettatore.

Charles Bernstein costruisce una colonna sonora che è al tempo stesso disturbante e surreale. L’elemento centrale è l’uso di sintetizzatori combinati con melodie che ricordano canzoni infantili, deformate e distorte, creando un contrasto straniante tra innocenza e terrore. I temi ricorrenti sono ossessivi, quasi ipnotici, e accompagnano Freddy in ogni sua apparizione, trasformando i sogni degli adolescenti in spazi sonori inquietanti e imprevedibili.

Questa scelta musicale è particolarmente efficace: il suono di Bernstein non descrive semplicemente l’orrore, ma lo incarna, rendendo ogni sogno più minaccioso, ogni passo di Freddy più inquietante. L’elettronica diventa qui strumento per destabilizzare lo spettatore, trasportandolo in un mondo dove le leggi della realtà non valgono più, e dove la paura è onnipresente, invisibile ma palpabile.

Il tema di A Nightmare on Elm Street è diventato iconico nel cinema horror. Bernstein dimostra come l’elettronica possa essere impiegata per evocare paura psicologica, giocando con contrasti e dissonanze, creando un linguaggio sonoro che è immediatamente riconoscibile. Questo approccio ha aperto la strada a molti compositori di horror moderni, che hanno imparato a usare sintetizzatori e timbri innaturali per costruire tensione e suspense.

In A Nightmare on Elm Street, la musica non è solo accompagnamento: è un’arma psicologica, un elemento narrativo attivo che guida lo spettatore attraverso incubi, sogni deformati e minacce invisibili. Ogni nota elettronica, ogni melodia deformata contribuisce a creare un mondo in cui il terrore è onnipresente e impossibile da sfuggire.

🎹 The Fog (1980) – John Carpenter

The Fog, diretto da John Carpenter, racconta la storia di una nebbia soprannaturale che avvolge una cittadina costiera, portando con sé fantasmi e vendetta. La nebbia non è solo elemento scenografico: diventa simbolo del passato che ritorna, di colpe taciute e di misteri che emergono lentamente. Il film è un perfetto esempio di come l’orrore possa essere costruito più sull’atmosfera che sugli effetti speciali, e la musica gioca un ruolo fondamentale in questa costruzione.

Carpenter, oltre a dirigere il film, compone personalmente la colonna sonora utilizzando sintetizzatori analogici. Il tema principale è minimalista e ossessivo: un’onda sonora che pulsa lentamente, creando tensione costante, come la nebbia stessa che avanza senza fretta ma inarrestabile. Il suono diventa “nebbia sonora”: invisibile, avvolgente, capace di insinuarsi nella mente dello spettatore molto prima che la minaccia si manifesti sullo schermo.La musica di The Fog non accompagna semplicemente le immagini: le trasforma, amplifica il senso di attesa e di isolamento, e rende tangibile la presenza dei fantasmi. Ogni oscillazione elettronica, ogni pausa calcolata, contribuisce a creare un clima di inquietudine e ansia, mantenendo lo spettatore sospeso tra paura e curiosità.

Con The Fog, Carpenter dimostra ancora una volta il potere dell’elettronica nell’horror. La colonna sonora è diventata un punto di riferimento per tutti i compositori che vogliono creare tensione psicologica senza ricorrere a effetti visivi immediati. L’uso minimalista dei sintetizzatori e la costruzione ossessiva dei temi sono diventati un modello di come il terrore possa essere suggerito più che mostrato, facendo leva sul senso di attesa e sull’immaginazione dello spettatore.

In The Fog, la musica è protagonista invisibile del racconto. Non solo accompagna il terrore, ma lo diventa, trasformando la nebbia in un’entità palpabile e minacciosa. Ogni nota elettronica è un passo della presenza soprannaturale che avanza lentamente, creando un’esperienza immersiva in cui il brivido nasce dalla tensione costante e dall’ansia insinuata nel silenzio tra le note.

⚡ Caratteristiche dell’elettronica horror

L’elettronica nell’horror non è mai un semplice accompagnamento: è un vero e proprio linguaggio del terrore. Attraverso sintetizzatori, arpeggi ossessivi e modulazioni innaturali, i compositori hanno creato un nuovo modo di instillare paura, giocando non solo sulle immagini ma sulla percezione stessa dello spettatore. Le principali caratteristiche dell’elettronica horror possono essere riassunte così:

1. Manipolazione dello spazio e del tempo sonoro

I sintetizzatori permettono di rendere il suono tridimensionale: le note possono sembrare vicine o lontane, muoversi nello spazio, avvolgere lo spettatore. In questo modo, la minaccia diventa quasi tattile, presente anche quando non è visibile sullo schermo. L’ansia cresce perché il suono anticipa il pericolo, creando un senso di incertezza e sospensione costante.

2. Sequenze ipnotiche e ripetitive

Arpeggi ossessivi, loop e pulsazioni continue costruiscono tensione senza bisogno di esplosioni o urla. Questa ripetizione crea una sorta di ipnosi, facendo percepire la presenza del male come inevitabile e inesorabile. In film come It Follows, questa tecnica trasforma il terrore in un’esperienza psicologica, insinuandosi lentamente nella mente dello spettatore.

3. Dissonanza e timbri innaturali

L’elettronica consente di produrre suoni che non esistono in natura: squilli acuti, vibrazioni stridenti, modulazioni inaspettate. Questi timbri innaturali destabilizzano l’ascoltatore, provocando disagio e inquietudine. Le dissonanze creano un senso di instabilità, sottolineando che qualcosa non va, anche se la minaccia non è visibile.

4. Presenza invisibile

Spesso nei film horror elettronici il mostro o la minaccia non sono subito mostrati. La musica diventa quindi il loro segnale: pulsazioni, droni o arpeggi avvisano l’arrivo del pericolo, rendendo tangibile ciò che non si può vedere. Il terrore nasce così dall’immaginazione, alimentato dal suono stesso.

5. Suspense e ansia continua

L’elettronica può mantenere una tensione costante, senza momenti di rilassamento. Questa sospensione infinita è perfetta per il terrore psicologico: lo spettatore è sempre in guardia, ogni pausa diventa un potenziale attacco, ogni modulazione un presagio.

🩸 Il potere del coro e della sinfonia

Se l’elettronica ha portato l’orrore dentro il corpo e la mente dello spettatore, il coro e la sinfonia orchestrale hanno elevato la paura a un livello epico e rituale. Gli archi, i fiati, i timpani e le voci umane non servono più solo a sottolineare la scena: diventano essi stessi entità del terrore, capaci di evocare il soprannaturale, l’ignoto e la catastrofe imminente.

L’uso di cori maschili, femminili o misti introduce una dimensione quasi sacrale, ritualistica, che richiama il mito, la religione o il senso del destino ineluttabile. La sinfonia orchestrale, con le sue dissonanze, i crescendo e i contrasti, amplifica l’intensità emotiva del film, trascinando lo spettatore in un vortice di paura e meraviglia allo stesso tempo.

In molti film horror classici, il coro e l’orchestra diventano strumenti per trasformare la tensione in esperienza rituale: la paura non è più solo psicologica, ma trascendentale, quasi mistica. Ogni nota orchestrale può rappresentare una presenza maligna, ogni accordo dissonante un presagio, ogni respiro del coro un sussurro del soprannaturale.

🎻 The Omen (1976) – Jerry Goldsmith

The Omen, diretto da Richard Donner, racconta la storia di Damien Thorn, un bambino destinato a diventare l’Anticristo, e della lenta, inesorabile scoperta della sua natura maligna da parte dei genitori adottivi. Il film fonde elementi di thriller e horror soprannaturale, creando un senso di inevitabilità e fatalità: il male è presente, silenzioso, e si insinua nella vita quotidiana senza preavviso. Ogni scena è pervasa da tensione e presagi, che culminano in momenti di shock visivo e narrativo.

Jerry Goldsmith realizza una delle colonne sonore più iconiche dell’horror moderno. Il pezzo più famoso, “Ave Satani”, è un tema corale in latino che mescola il sacro con il sinistro, creando immediatamente un senso di rituale e minaccia soprannaturale. Il coro non è semplicemente un accompagnamento: diventa voce del male stesso, quasi un’entità vivente che guida lo spettatore attraverso le rivelazioni inquietanti del film. L’orchestrazione accompagna i cori con archi profondi e percussioni ossessive, aumentando il senso di tensione e inevitabilità.

La colonna sonora di Goldsmith ha ridefinito l’uso del coro nell’horror. Dimostra come le voci umane possano generare terrore ancestrale e sacro, evocando presenze oscure e potenti senza bisogno di effetti visivi espliciti. “Ave Satani” è diventato un simbolo sonoro dell’Anticristo e un punto di riferimento per tutti i compositori che cercano di combinare il soprannaturale con la musica orchestrale.

In The Omen, il coro e l’orchestra non accompagnano il terrore: lo incarnano. Ogni nota corale, ogni accordo orchestrale, ogni dissonanza rituale amplifica la sensazione di inevitabilità e male onnipresente. La musica trasforma il film in un’esperienza totale, in cui la paura è sia psicologica sia rituale, e in cui il suono stesso diventa protagonista invisibile dell’orrore.

🎻 Dracula (1992) – Wojciech Kilar

La trasposizione di Francis Ford Coppola del celebre romanzo di Bram Stoker riporta sullo schermo il mito del vampiro in tutta la sua maestosità gotica e romantica. Il Conte Dracula è al tempo stesso seduttore e predatore, e la sua presenza trasforma ogni scena in un gioco di fascino e terrore. La narrazione fonde elementi horror, drammatici e romantici, creando un mondo in cui la passione e la paura coesistono, e dove ogni apparizione del vampiro è accompagnata da tensione e mistero.

Wojciech Kilar costruisce una colonna sonora imponente, basata su un’orchestra sinfonica e su temi corali che sottolineano la grandiosità e la minaccia del vampiro. I cori evocano ritualità e leggende antiche, mentre i temi orchestrali, con archi e fiati, accompagnano sia le scene di seduzione sia quelle di terrore. La musica diventa narrativa: anticipa l’arrivo di Dracula, sottolinea i momenti di pericolo e amplifica la tensione emotiva, trasformando l’orchestra in un attore invisibile che guida lo spettatore attraverso il mondo gotico del film.La colonna sonora di Kilar dimostra come il potere orchestrale e corale possa amplificare l’epicità e la drammaticità dell’horror. Il lavoro su Dracula ha ispirato numerosi compositori a usare cori e orchestre per creare tensione, emozione e un senso di grandiosità sovrannaturale, combinando paura e bellezza in modo indissolubile.

In Dracula, coro e orchestra non si limitano ad accompagnare le immagini: le amplificano e le trasformano. Ogni nota orchestrale e ogni voce corale contribuiscono a creare un mondo gotico e affascinante, dove il terrore e la seduzione si intrecciano, e dove la musica diventa strumento di fascino e paura insieme, rendendo l’esperienza cinematografica totale e indimenticabile.

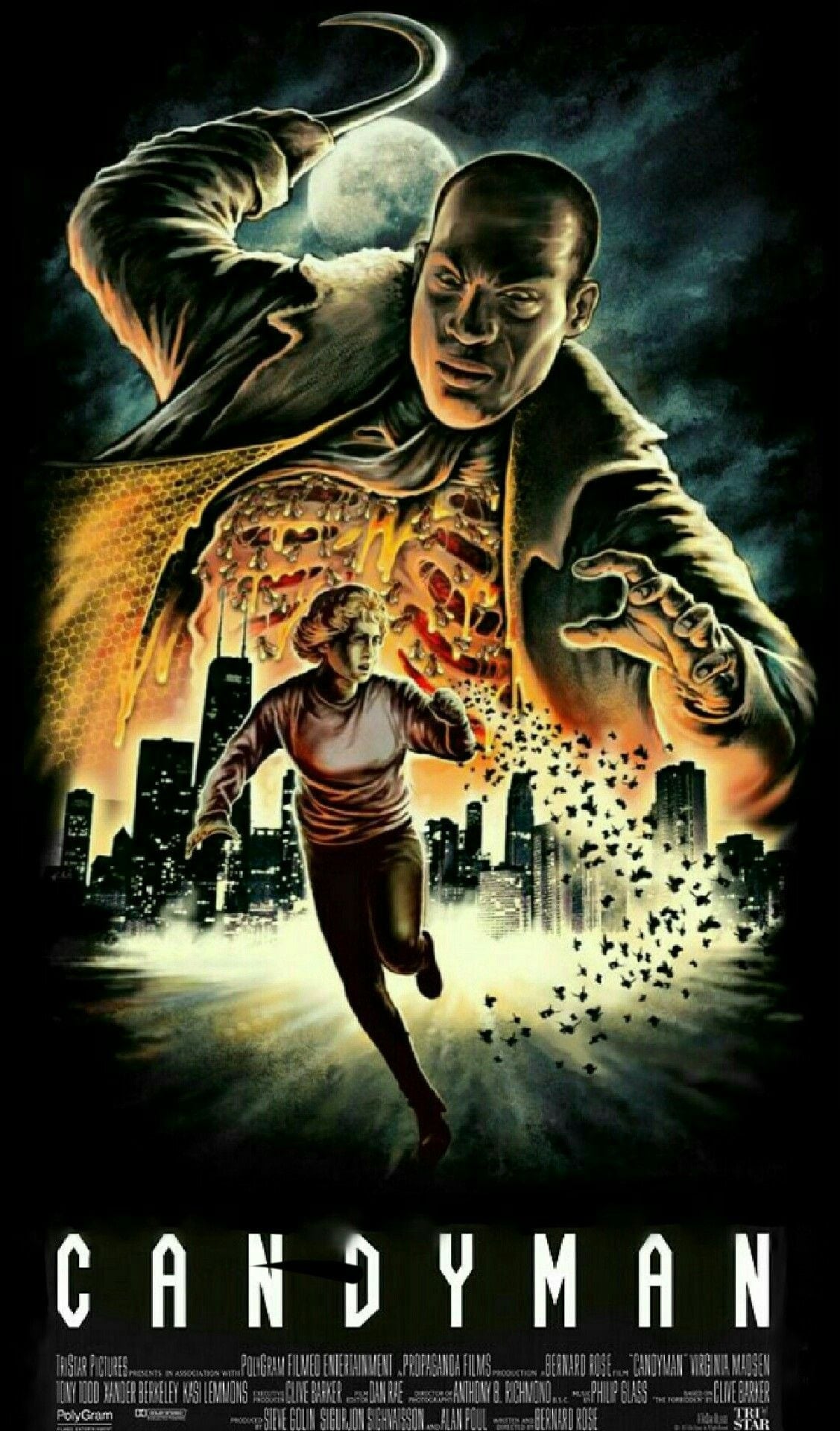

🎻 Candyman (1992) – Philip Glass

Candyman, diretto da Bernard Rose e basato sulla leggenda urbana di Clive Barker, racconta la storia di un oscuro spirito vendicativo che appare ogni volta che il suo nome viene pronunciato cinque volte davanti a uno specchio. Ambientato in un contesto urbano contemporaneo, il film mescola horror soprannaturale e critica sociale, esplorando temi di paura collettiva, trauma e memoria storica. La minaccia non è solo fisica, ma culturale e simbolica, rendendo ogni apparizione del Candyman un momento di tensione quasi rituale.

Philip Glass utilizza il minimalismo orchestrale per creare un’atmosfera ossessiva e ipnotica. La colonna sonora è basata su pattern ripetitivi, archi vibranti e timbri orchestrali modulati con precisione, che rispecchiano il ritmo inesorabile della leggenda stessa. Le voci sussurrate e i cori leggeri aggiungono un senso di ritualità e sospensione, trasformando la musica in un vero e proprio personaggio: invisibile, minacciosa e inevitabile. La ripetizione ossessiva delle note richiama il meccanismo del terrore, simile alla ripetizione del nome di Candyman, creando un parallelismo tra suono e narrazione.Glass dimostra come l’orchestra e il coro possano essere combinati in modo moderno per costruire suspense e ossessione. La colonna sonora di Candyman ha reso evidente che la paura può essere suggerita attraverso la musica stessa, senza bisogno di mostrare immediatamente il mostro, e ha influenzato molti compositori contemporanei dell’horror soprannaturale e psicologico.

In Candyman, la musica non accompagna soltanto il terrore: lo incarna. Gli schemi minimalisti e i cori sussurrati rendono ogni scena carica di tensione e inevitabilità, trasformando il film in un’esperienza immersiva. Il suono diventa rituale, ipnotico e ossessivo, amplificando la presenza soprannaturale del protagonista e mostrando come la sinfonia e il coro possano creare un terrore tanto psicologico quanto soprannaturale.

⚡ Caratteristiche del coro e della sinfonia horror

Il coro e la sinfonia orchestrale nell’horror non sono mai semplici accompagnamenti: sono strumenti di terrore epico e rituale, capaci di trasformare ogni scena in un’esperienza emozionale e immersiva. A differenza dell’elettronica, che agisce sull’ansia e sulla tensione psicologica, l’orchestra e il coro introducono grandiosità, sacralità e un senso di inevitabilità, rendendo la paura monumentale e quasi trascendente.

1. Drammaticità epica e sovrannaturale

Architravi orchestrali, fiati maestosi e percussioni possenti amplificano la portata emotiva di ogni scena. La paura diventa epica: il terrore non è solo un evento momentaneo, ma un’esperienza monumentale che avvolge lo spettatore.

2. Ritualità e sacralità

I cori, spesso cantanti in latino o con armonie inquietanti, evocano riti, leggende e presenze superiori. Questa dimensione rituale trasforma il male in qualcosa di ancestrale e inevitabile, come in The Omen, dove le voci del coro diventano la voce stessa dell’Anticristo.

3. Crescendo e dissonanza

Gli archi, i fiati e le percussioni orchestrali possono crescere lentamente fino a esplosioni emotive o generare tensione attraverso dissonanze prolungate. Questo crea un senso di attesa e di minaccia imminente, mantenendo lo spettatore in stato di costante ansia.

4. Presenza del soprannaturale

La combinazione di coro e orchestra rende tangibile ciò che non si vede: il male, lo spirito o la minaccia soprannaturale diventano palpabili attraverso il suono. In Dracula, ad esempio, la musica anticipa l’arrivo del vampiro, trasmettendo il pericolo prima che appaia sullo schermo.

5. Ossessione e ripetizione

Pattern ripetitivi e armonie rituali creano tensione continua e senso di inevitabilità. In Candyman, la musica minimalista e ossessiva rispecchia il meccanismo stesso del terrore, dove il nome del protagonista diventa mantra e simbolo della minaccia.

🕯️ Horror e fantasia: il brivido giocoso delle colonne sonore

🎹 A Nightmare Before Christmas (1993) – Danny Elfman

Diretto da Henry Selick e ideato da Tim Burton, A Nightmare Before Christmas è un classico senza tempo che fonde horror, magia e musical. La storia segue Jack Skellington, il Re di Halloween, che scopre il mondo del Natale e tenta di prenderne il controllo, scatenando una serie di eventi grotteschi e surreali. L’animazione gotica, le figure deformi e i paesaggi notturni creano un universo inquietante ma affascinante, dove il terrore diventa giocoso e poetico allo stesso tempo.

Danny Elfman, che cura sia la colonna sonora sia le voci di molti personaggi, realizza un lavoro magistrale in cui la musica diventa personaggio narrante. Ogni brano racconta emozioni e desideri dei protagonisti: dal coro energico e spaventoso di “This is Halloween” alla dolce malinconia di “Sally’s Song”. Gli arrangiamenti combinano orchestrazioni gotiche, melodie teatrali e cori evocativi, creando un equilibrio perfetto tra brivido e meraviglia, paura e fascino.Elfman utilizza motivi ricorrenti per dare coerenza al mondo sonoro del film: le melodie giocose nascondono un lato oscuro, i cori e gli archi orchestrali amplificano la tensione nei momenti più inquietanti, mentre i ritmi e le armonie teatrali mantengono un tono ironico e creativo.

La colonna sonora ha ridefinito il concetto di musica horror per un pubblico giovane e adulto: dimostra che il terrore può essere poetico, ironico e narrativo, non solo violento o dissonante. Elfman ha reso ogni canzone un elemento essenziale della storia, creando un mondo in cui la paura e la meraviglia convivono, ispirando numerose opere successive che mescolano horror, musical e fantasy.

In A Nightmare Before Christmas, la musica non accompagna semplicemente il film: è protagonista narrativa e atmosferica. Brivido, fascino, magia e ironia si intrecciano in un universo sonoro coerente e suggestivo, trasformando l’esperienza cinematografica in un viaggio musicale tra paura e poesia, perfetto per Halloween.

🎹 Coraline (2009) – Bruno Coulais

Diretto da Henry Selick e basato sul romanzo di Neil Gaiman, Coraline racconta la storia di una bambina che scopre un mondo parallelo apparentemente perfetto, ma in realtà oscuro e minaccioso. L’ambientazione mescola elementi fiabeschi e gotici, creando un universo inquietante e affascinante, dove l’orrore non è mai esplicito, ma sempre suggerito e atmosferico. Le porte che conducono a questo mondo parallelo, i personaggi con bottoni al posto degli occhi e gli spazi deformati creano una tensione costante e un senso di meraviglia inquietante.

Bruno Coulais realizza una colonna sonora straordinaria, capace di fondere mistero, inquietudine e magia. Gli arrangiamenti orchestrali sono accompagnati da timbri insoliti, percussioni delicate e melodie ricorrenti che riflettono la psicologia dei personaggi. La musica alterna atmosfere giocose e momenti di tensione, costruendo un senso di meraviglia ma anche di minaccia latente. Coulais utilizza temi ripetitivi e modulazioni sottili per far percepire che qualcosa di sinistro si nasconde dietro l’apparente perfezione del mondo parallelo.La colonna sonora di Coraline dimostra che il “terrore leggero” o il brivido fiabesco può essere altrettanto potente quanto l’horror tradizionale. La musica accompagna lo spettatore tra paura e curiosità, rendendo palpabile il fascino oscuro del film senza ricorrere a urla o effetti estremi. Coulais ha aperto la strada a un approccio più poetico e atmosferico all’horror per un pubblico giovane e adulto.

In Coraline, la musica è strumento di tensione e meraviglia. Le orchestrazioni suggestive, i timbri insoliti e i temi ricorrenti creano un mondo in cui il brivido convive con la poesia e la fantasia, trasformando la visione in un’esperienza immersiva e indimenticabile, perfetta per un Halloween più creativo e narrativo.

🎹 The Corpse Bride (2005) – Danny Elfman

Diretto da Tim Burton, The Corpse Bride racconta la storia di Victor Van Dort, un giovane timido e impacciato che, per errore, promette matrimonio a Emily, la sposa defunta. Il film si muove tra il mondo dei vivi e quello dei morti, creando un dualismo affascinante: la vita dei vivi appare rigida, ordinata e malinconica, mentre il regno dei morti è colorato, teatrale e sorprendentemente vivace. Burton costruisce un’atmosfera gotica ricca di dettagli macabri ma poetici, con personaggi deformi, ambienti surreali e un umorismo nero che alleggerisce la tensione senza ridurre l’inquietudine.

Danny Elfman realizza una colonna sonora che è l’anima del film. Non si limita a sottolineare le scene, ma racconta la storia dei personaggi e le emozioni dei mondi paralleli. Gli archi orchestrali accompagnano momenti malinconici e romantici, mentre i cori e gli strumenti insoliti (come xilofoni e celeste) accentuano la stravaganza e l’inquietudine del regno dei morti.

Brani come “Victor’s Piano Solo” mostrano la vulnerabilità del protagonista, mentre “Remains of the Day” e “The Wedding Song” alternano umorismo macabro e poesia, evidenziando la capacità della musica di narrare senza parole. Elfman utilizza temi ricorrenti, in modo che ogni volta che un personaggio o un luogo viene richiamato, la musica lo accompagna, costruendo continuità emotiva e narrativa.

La colonna sonora di Elfman fa sentire lo spettatore immerso in due mondi paralleli: quello dei vivi, rigido e triste, e quello dei morti, vibrante e affascinante. La musica amplifica le emozioni dei personaggi, rendendo il film al tempo stesso inquietante, poetico e sorprendentemente caloroso. Elfman dimostra come la musica possa trasformare un film d’animazione gotico in un’esperienza emotiva completa, capace di far provare paura, meraviglia e tenerezza.

The Corpse Bride ha consolidato la collaborazione tra Burton ed Elfman come riferimento per l’horror-fantasy musicale. Ha mostrato come l’animazione possa trattare temi oscuri senza perdere leggerezza, e come una colonna sonora attentamente orchestrata possa diventare vera e propria narrazione emotiva, insegnando a nuovi compositori come bilanciare inquietudine, ironia e poesia in un’unica esperienza cinematografica.

In The Corpse Bride, la musica non accompagna solo le immagini: crea mondi, emozioni e atmosfere. Elfman combina orchestrazioni classiche, timbri insoliti e temi ricorrenti per rendere il regno dei morti affascinante e coinvolgente, trasformando la visione in un’esperienza immersiva e multisensoriale, perfetta per un Halloween che celebra brivido, bellezza e poesia gotica.

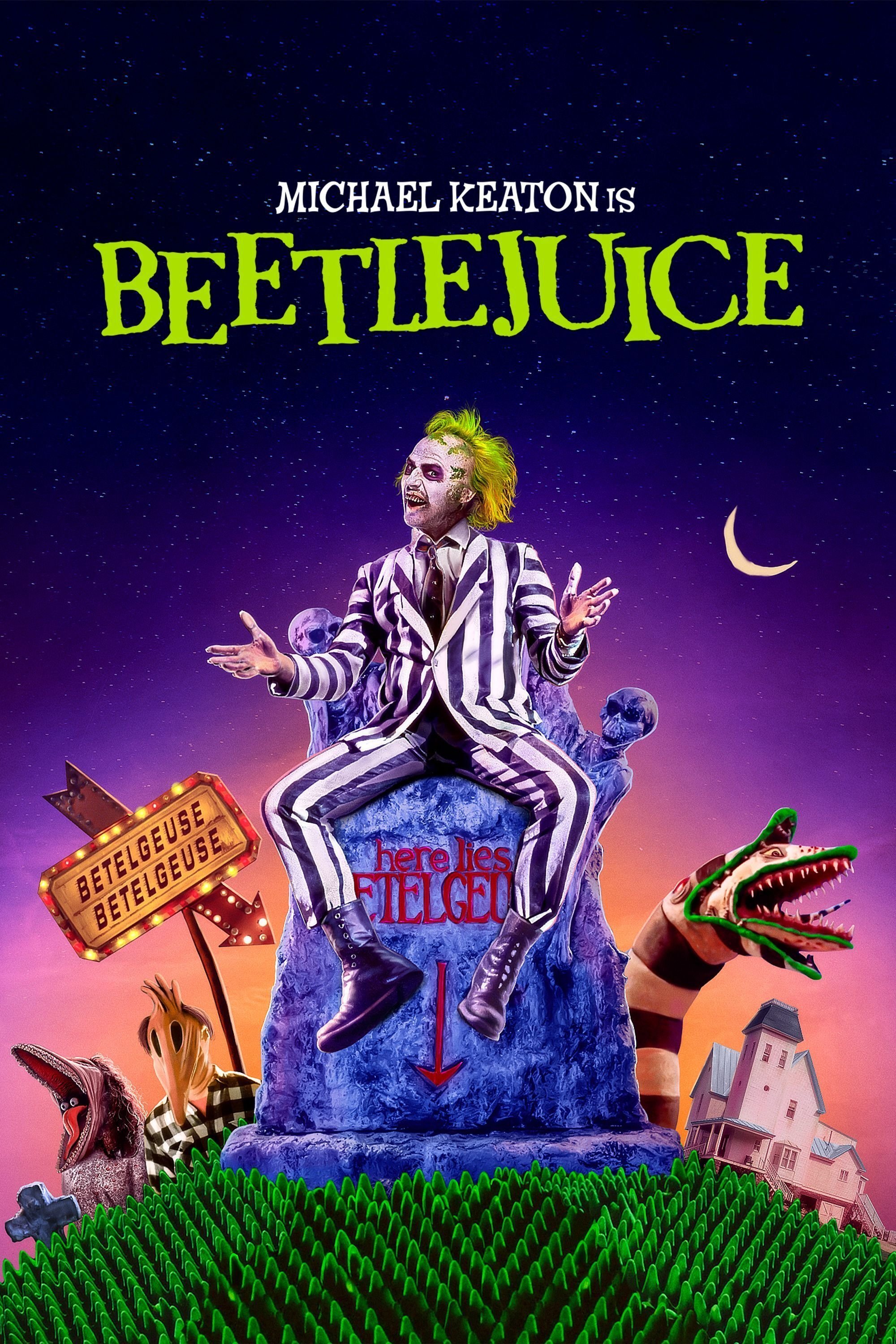

🎹 Beetlejuice (1988) – Danny Elfman

Diretto da Tim Burton, Beetlejuice racconta la storia di Barbara e Adam Maitland, una coppia di fantasmi che cerca di liberarsi dai vivi invadenti con l’aiuto del caotico e imprevedibile Beetlejuice, un bio-esorcista esuberante e fuori controllo. Il film fonde horror, commedia nera e surrealismo, creando un universo grottesco in cui il terrore si mescola a ironia, assurdità e teatralità. Gli ambienti deformi, i colori eccentrici e i personaggi stravaganti rendono il mondo di Beetlejuice un luogo in cui il macabro diventa spettacolo e il soprannaturale assume una dimensione esilarante e al tempo stesso inquietante.

Danny Elfman realizza una colonna sonora che riflette perfettamente lo stile burtoniano: orchestrazioni classiche, motivi corali e temi eccentrici si intrecciano per accompagnare ogni scena, dalle più comiche alle più cupe. La musica alterna brani frenetici, stravaganti e giocosi a sequenze inquietanti, creando un equilibrio tra tensione e umorismo nero. Motivi ricorrenti e temi orchestrali danno coerenza al mondo sonoro del film, mentre i contrasti tra ritmo, armonia e dissonanza amplificano sia il senso di terrore sia la comicità.La colonna sonora trasforma Beetlejuice in un’esperienza multisensoriale: lo spettatore percepisce brivido, stupore e divertimento nello stesso momento. Elfman dimostra che la musica horror può essere anche ironica e teatrale, capace di creare atmosfere inquietanti senza rinunciare al divertimento o alla leggerezza. I temi musicali diventano veri e propri personaggi invisibili, guidando le emozioni dello spettatore e sottolineando la follia e il caos che permeano la storia.

La musica di Beetlejuice ha segnato un punto di riferimento nel cinema horror-fantasy comico: ha ispirato numerosi compositori a sperimentare con horror e ironia, dimostrando che la musica può modellare il tono di un film e rendere il macabro affascinante, surreale e giocoso. Elfman ha creato un esempio perfetto di come orchestrazioni e motivi corali possano rendere il soprannaturale tanto divertente quanto spaventoso.

In Beetlejuice, la musica è protagonista narrativa e atmosferica. Motivi ricorrenti, orchestrazioni eccentriche e contrasti tra brivido e comicità rendono il film un’esperienza immersiva e unica, dove il terrore si mescola a humor nero e surrealismo, mostrando che l’horror può essere creativo, teatrale e giocoso senza perdere intensità emotiva.

🔦 Perché certe colonne sonore horror funzionano

Le colonne sonore horror non sono semplicemente accompagnamenti: sono strumenti essenziali per evocare paura, tensione e emozione. Il loro successo non deriva solo da melodie spaventose o suoni dissonanti, ma dalla capacità di interagire con la psicologia dello spettatore, costruendo un mondo sonoro che amplifica la narrazione visiva.

1. Creano tensione psicologica

Molti brividi nascono dall’attesa più che dall’azione. La ripetizione ossessiva di un tema, le dissonanze improvvise o i silenzi improvvisi preparano lo spettatore a momenti di shock. Pensiamo ai pattern elettronici di It Follows o alle linee minimaliste di Candyman: la musica gioca con l’ansia, rendendo ogni apparizione di minaccia inevitabile e palpabile.

2. Rafforzano la narrazione

Le colonne sonore rendono concreti elementi invisibili della storia. Nei film soprannaturali come The Omen o Dracula, cori e orchestrazioni evocano rituali, presenze oscure e forze sovrannaturali, guidando l’emozione dello spettatore anche prima che il male si manifesti sullo schermo. In film come The Corpse Bride o A Nightmare Before Christmas, i temi musicali accompagnano lo sviluppo dei personaggi, raccontando storie senza parole.

3. Manipolano le emozioni

La musica horror funziona perché sfrutta meccanismi universali del cervello: intervalli dissonanti, cambi improvvisi di ritmo, bassi profondi o cori misteriosi evocano paura, ansia e inquietudine a livello fisiologico. Ma non sempre il terrore è diretto: alcune colonne sonore, come quelle di Beetlejuice o Coraline, bilanciano brivido e meraviglia, dimostrando che la paura può convivere con stupore, ironia e fascino.

4. Creano memoria emotiva e iconica

Le colonne sonore horror funzionano anche perché diventano immediabilmente riconoscibili e memorabili. Il tema di Halloween, le voci di The Omen, le melodie di Danny Elfman sono legate a emozioni precise, creando un legame indelebile tra suono, film e ricordo emotivo. Questo spiega perché certe musiche restano nella mente dello spettatore molto dopo la visione.

5. Trasformano l’esperienza cinematografica

In definitiva, una buona colonna sonora horror non accompagna passivamente le immagini: le amplifica, le dirige e le incarna. La paura diventa esperienza totale, coinvolgendo mente e corpo, emozione e immaginazione, trasformando un film in un viaggio immersivo tra brivido, tensione e meraviglia.

In sintesi:

Le colonne sonore horror funzionano perché sanno manipolare le emozioni, raccontare storie invisibili e creare mondi sonori coerenti e memorabili. Che si tratti di elettronica minimalista, orchestra sinfonica, cori rituali o melodie gotiche giocose, ogni nota ha un ruolo preciso: trasformare la paura in esperienza totale e indimenticabile.

🌙 La magia oscura della musica di Halloween

La musica di Halloween non è solo accompagnamento: è anima, respiro e cuore dell’orrore. Dai temi minimalisti e ossessivi di It Follows alle orchestrazioni corali monumentali di The Omen, dalle melodie gotiche e poetiche di The Corpse Bride ai ritmi giocosi e inquietanti di Beetlejuice e A Nightmare Before Christmas, ogni nota ha il potere di trasportarci in mondi dove il brivido convive con fascino, ironia e meraviglia.

Le colonne sonore horror funzionano perché parlano direttamente alla nostra psiche: ci guidano tra tensione e stupore, ci fanno trattenere il respiro, ci fanno tremare e sorridere allo stesso tempo. Ci mostrano che la paura non è mai semplice: può essere elegante e maestosa, sottile e psicologica, oppure giocosa e teatrale, ma in ogni caso lascia un segno indelebile nel cuore e nella memoria.

In fondo, ascoltare queste musiche significa entrare in un mondo sospeso tra realtà e incubo, dove ogni nota racconta una storia e ogni tema ci accompagna lungo sentieri oscuri, labirinti di emozioni e scenari gotici. È un viaggio che unisce brivido, nostalgia e meraviglia, e che rende Halloween un’esperienza sensoriale totale: un incontro tra paura e bellezza, tra suono e immaginazione, tra musica e magia oscura.

Perché alla fine, il vero potere di una colonna sonora horror non è solo quello di spaventarci: è quello di farci sentire vivi, anche tra le ombre più profonde.

Commenti

Posta un commento